電針治療儀百科知識

一、定義與原理

電針治療儀(Electroacupuncture Device)是一種結合傳統針灸與現代電刺激技術的醫療設備,通過在針灸針上施加可控的脈沖電流,增強對穴位的刺激效果,用于鎮痛、調節神經功能及促進組織修復。其核心原理包括:

電刺激作用:低頻脈沖電流(1-100Hz)刺激穴位,調節神經遞質(如內啡肽、5-羥色胺)釋放。

協同效應:電刺激疊加針灸的“得氣”效應,擴大治療范圍(如深層肌肉或神經)。

參數調節:通過調整頻率(疏波/密波)、波寬(0.1-1ms)和強度(0-50mA),適應不同病癥需求。

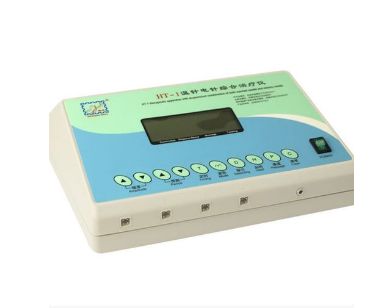

二、結構與組成

主機:控制電流輸出,含電源模塊和微處理器。

輸出通道:通常2-8路,支持多針同步刺激。

電極夾:連接針灸針與導線,確保電流穩定傳導。

顯示屏與按鍵:調節參數(頻率、強度、時間),部分機型支持觸控或藍牙連接。

電源:交流電適配或鋰電池(便攜式機型)。

配件:針灸針、導電棉片、消毒酒精棉等。

三、適用人群與禁忌癥

適用癥:

疼痛治療:頸椎病、腰椎間盤突出、關節炎、偏頭痛。

神經系統疾病:面癱、中風后遺癥、周圍神經損傷。

功能調節:胃腸功能紊亂、尿失禁、失眠、焦慮癥。

康復治療:術后肌肉萎縮、運動損傷恢復。

禁忌癥:

植入心臟起搏器或金屬支架者、癲癇患者。

皮膚破損、感染部位、孕婦腰骶部及腹部。

嚴重心腦血管疾病、出血傾向患者。

四、優缺點分析

優點:

非藥物療法:避免藥物依賴或副作用,適合慢性病患者。

精準可控:電參數可量化調節,療效可重復性高。

操作靈活:可配合針灸、艾灸等傳統療法聯合使用。

適應癥廣:涵蓋疼痛、神經、消化等多系統疾病。

缺點:

操作門檻高:需熟悉穴位定位與電針參數搭配,新手易誤操作。

個體差異大:部分患者對電流敏感,可能產生暈針或肌肉痙攣。

設備依賴性:停電或設備故障時無法持續治療。

五、使用注意事項

操作規范:

針灸針需嚴格消毒,避免交叉感染。

初始強度從低檔(5-10mA)逐步增加,以患者耐受為準。

治療過程:

單次治療時間15-30分鐘,避免長時間刺激導致疲勞。

密切觀察患者反應,如出現頭暈、心悸需立即停止。

設備維護:

定期檢查導線是否老化,電極夾接觸是否良好。

避免主機進水或高溫環境存放。

六、主流品牌與價格

國產華佗牌:經典機型(SDZ-II),價格約2000-5000元,適合基層醫療機構。

日本歐姆龍(OMRON):便攜式電針儀(HV-F021),價格1500-3000元,主打家用市場。

德國Biegler:醫用高端機型(GALAXY 500),集成多頻調制,價格2-5萬元。

韓氏電針儀:科研級設備(HANS-200A),支持復雜波形編程,價格8-15萬元。

七、未來發展趨勢

智能化升級:

AI推薦穴位與參數組合,結合患者病史自動優化方案。

無線化設計:

無導線微型貼片電極,支持遠程控制與數據同步。

多模態融合:

結合熱療、磁療或生物反饋技術,提升綜合療效。

個性化治療:

通過EEG或EMG實時監測,動態調整電刺激模式。

八、常見誤區澄清

誤區1:“電針越強效果越好。”

事實:過量電流可能損傷神經或肌肉,需遵循“適度酸脹”原則。誤區2:“電針可完全替代藥物。”

事實:重癥患者(如嚴重高血壓)仍需聯合藥物治療。誤區3:“所有穴位都適用電刺激。”

事實:眼周、頸動脈竇等敏感區域禁用電針,以防意外。

注:操作電針治療儀需具備中醫執業資質,家庭使用建議在專業醫師指導下進行。設備選購時需明確用途(醫用/家用),并優先考慮通過ISO或CE認證的產品。

注:文章來源于網絡,如有侵權,請聯系刪除

全部商品分類

全部商品分類